道具・釣り糸・ハリ等

道具・釣り糸・ハリ等

釣りの道具・釣り糸

リールに巻くミチイトは、ナイロンとテトロン、PEの三つに大別できるが、これも対象魚によって使いわける。たとえば200メートル以上の深いところでは、テトロンやPEを使う。ナイロンだと伸びがあって、底で魚が引いても、上までアタリは伝わってこない。テトロンやPEは伸びが少ないので、ダイレクトに伝わるのである。

そのほか、トローリングもテトロンが使われている。水深の浅いところで、テトロンを使うと、例えば大物の強烈なアタリがくると伸びがなくて、一瞬にして切られるというケースもある。

糸類は、メーカーによって、新製品が開発されている。よい釣り糸は引っ張る力に対して強くなければならない。水中で糸が魚の目につかないように、出来るだけ細い糸を使うようになるが、細ければ弱い。従って、細くても弛い糸というのがよりよい糸の条件である。同じ号数の糸を何種類か同じ力で引っ張って試してみると、明らかに差が出てくるから、強い糸を選ぶとよい。ミチイトには色つきもある。10メートル、15メートルと何色かに色を分けてあるので、グルクン釣りなど、タナをとる時は便利である。

釣り糸の手入れ

約行から帰ってきたらまず、スプールをリール本体からはずして、水道の水をたたきつけるようにかける。ミチイトに付着した塩分やゴミを落すためである。ミチイトはナイロン系が多く、塩分やゴミを付着させたまま高温、多湿の湯所に長期間放置しておくとかたくなり強度も極端に落ちて使いものにならなくなる。

毎通約行をかさねている人ならば3ヶ月に1度はスプールからミチイトを全部抜き取り、洗面器か小さなタライに水かぬるま湯で汚れを落として水分を十分に切り、風通しが良くて、直射目光のあたらない場所で乾燥させる。そして、できればリールに再度巻く時にテフロン系のコーティング剤をぬっておくと竿にベトつきにくくなリ水切れもよく、長もちする。深場やトローリングなどに使われるプレーデッドラインやテトロン系も同じく塩分を含んだまま放置しておくと素手で引っぱっても蘭単に切れるので、これも水できれいに塩分、ゴミを洗い落し陰干しにして風通しのよい所で保管する。

ミチイトを長期使用するためには

1.直射日光に長期間さらさない。

2.高温多湿、の場所(車のトランクなど)に長くおかない。

3.塩分ゴミを付着させたまま放置しない。

などを最低限守ってもらいたい。

おもり

沖釣りでは、オモリは、もっとも重要な物の一つである。表層の魚を釣るときは使わないが、中層、底モノの魚を釣るときはどうしても必要なものである。それも、潮や潮流に合わせて使いわける。軽いオモリだけ持参して、底におろしたら、潮に流されて、底に着かなくて、釣りにならないという事もよくある。だから沖釣りに行くときは、釣具店や船長に、オモリの大きさなどを聞いて準備する。

少なくとも、40号~80号ぐらいまでのものを、7、8個は持参したい。そして、潮の流れによって軽い物、重い物と使い分ける。海域によって、潮の流れは相当差があるので、その辺の予備知識はぜひ仕入れておきたい。とくに夜釣りはかかり釣りだから、大潮、中 潮、小潮をチェックし釣行したい。

連結道具

一名、サルカン、ヨリモドシと呼ばれている。これも種々あるが、大きな目的は、魚がかかってあばれた時、ミチイトによじれがおきないようにするためである。

いずれもクルクル回るようになっている。ミチイトとハリス、あるいはエダを出す場合このヨリモドシを使うと、よじれを防ぐことができる。グルクンやガチュンの仕掛けなどには余り使われていない。ハリスを長くとる時よく使われる。タル型、ハコ型、親子サルカン、ミツカン、スナップ付きなど種々ある。それぞれの使用目的によって作られているので、よく吟味して使いたい。

ハリ

ハリは大小、形、材質によって多種多様である。それぞれの特長をたくみに利用して釣果をあげるのだが、一段的にいえることは、 できるだけ小さめのハリを使うことである。

ハリに限っては、「大は小を兼ねない」のである。ハリの良し悪しは、作るときの焼きの入れ方によって決まる。焼きがあまいとハリ先の切れが悪いうえ、魚がかかっても曲りの部分で伸びてはずれたりする。逆に、焼きが強すぎると硬くなって、折れやすくなってしまう。両手の親指と人さし指でハリのチモトとハリ先をつまみ、フトコロの部分を広げてみる。これが広がっても、指を離せば元の状態に戻るならば合格。また、切れ味の鋭いハリは吸い込まれるように爪に立つ。

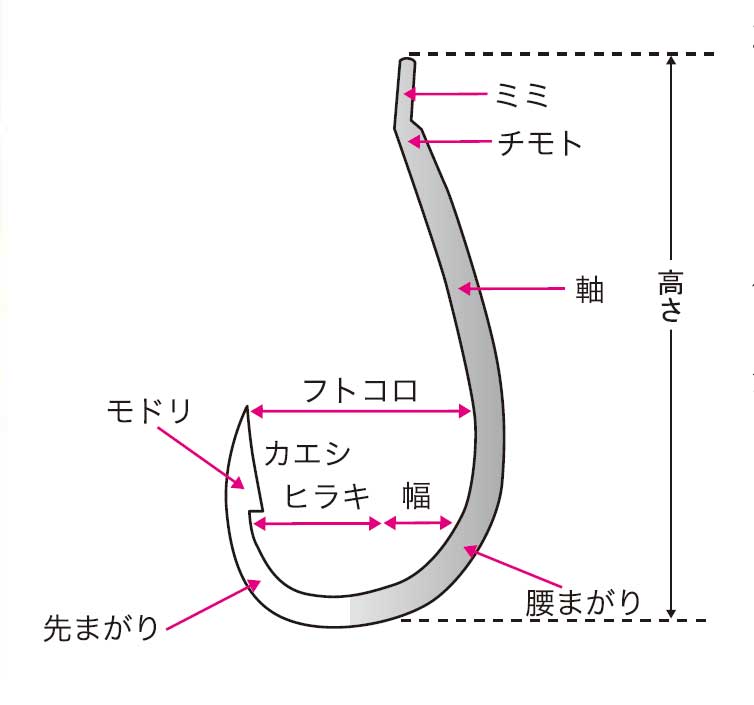

ハリの名称

ハリの名称

テンビン

テンビンは、ミチイトとハリスのからみを防ぐ役目をする。片テンビン、両テンビンとあるが、テンビンは対象魚によって使い分ける。沖釣りでは片テンビンを多く使う。特に、人物釣りなどは必需品で、よく使われる。

例えばタマンなどは、警戒心が強いので、短かいハリスを使うと食いが悪い、ハリスを、3~4mとる。ハリスが長くなると、片テンビンを使わないと、ミチイトに絡んでしまう。シルイユー釣りでも、小さい片テンビンを使うと、絡みが少ないので、食いはよくなる。チンパニーなどの大型魚も、ハリスを長くとるので、どうしてもテレビンが必要である。魚は、ハリスによじれがあったりすると、食いは悪くなる。

コマセかご

コマセをまいて釣るというのが最近の釣りのパターン。特に沖縄では、グルクン、ガチュン釣りに、なくてはならないのがこのコマセカゴ(袋)である。アミエビやオキアミをつめて、海中におろすと、コマセが散って、魚が寄ってくる。そして、うばいあうようにコマセを食うのである。

コマセカゴも種類があるが、コマセの出るのを調整できるロケットカゴがよく使われている。ヨナバルマジク釣りにもコマセカゴが使われている。ただ、傾向としては、コマセの使川量は少なめというのが一般的。たくさんバラまいて、たくさん釣るというのは自粛の方向にある。コマセカゴは、金銅製と布袋があるが、いずれもでっかいカーハジャーにかみくだかれる事があるので、スペアは充分に持参したい。

ルアー

ジギングは、ハイピッチを基本にスロー系まで、ショート、セミロング、ロングがあり素材も近年は高価な「タングステン」を採用 する事で、シルエットを小さくしてスレた魚に、絶大な釣果を出せるまでになった。

GTルアーも、時代と共に変化し、ホッパータイプを基本にダイビング、ゲート、シンキング系と、シーズンパターンに会わせ使い分ける。

基礎知識

沖釣りのエサの付け方と作り方

エビの付け方 ....

沖釣りのエサ

生きエサ 何を....

太いハリスの糸むすび

太いハリスと根つ....

ケプラート三つ編み

ケプラート三つ編....

ワイヤー+ケプラーノット

ワイヤー+ケプラ....

スプールへの結び方

スプールへの結び....

糸の結び方

ヨリモドシと糸の....

ハリの結び方

ハリの結び方 ....

仕掛けづくり

仕掛けは、魚....

道具・釣り糸・ハリ等

釣りの道具・釣り....

道具・リール

釣りの道具・リー....

道具・竿(ロット)

竿(ロッド) ....

沖釣りの基礎知識

釣行き先の決め方....

沖釣りとは

かかり釣り ....